Secondo tempo

Sulle volte di cui nessuno parla e su Claude Cahun che non si è mai lasciata chiudere in una sola immagine.

La stanza è sempre la stessa.

Gialla, senza finestre, con le pareti così vicine che sembra di entrarci ogni volta in punta di voce, come se anche il fiato dovesse stare attento a non urtare i bordi.

Qui c’è solo una finestrella rettangolare, stretta, che affaccia su Jan. Sulle sue mani che mi fanno segno di iniziare e le sue facce buffe quando dico “scusa” troppe volte, come se non fosse normale inciampare, come se non fosse previsto che anche le parole, ogni tanto, abbiano bisogno di esitazione per trovare la forma giusta.

La seconda stagione del podcast è cominciata così. Non con l’adrenalina, quanto piuttosto con quella strana precisione che accompagna solo le cose che tornano; quelle che hai già vissuto, già detto, già inciso.

Le seconde volte non sorprendono. Ti interrogano. Non ti offrono più la protezione del nuovo, ma la responsabilità del già fatto. Ti guardano da dentro, e non ti chiedono se sei pronta. Ti chiedono se sei ancora in grado di esserlo, nonostante tutto.

Le prime volte portano sempre con se un’ingenuità armata. Esse sono ovunque. Tutti le raccontano.

Hanno un’aura precisa, un suono riconoscibile, una trama leggera. Sono fatte di adrenalina e goffaggine, di disastri provvisori, di aspettative sghembe. La prima volta che guidi, che registri, che dormi accanto a qualcuno, che metti un piede in una casa che non è ancora tua. La prima volta è l’unica in cui l’errore non pesa perché è previsto, perché ci si entra con l’alibi dell’inesperienza e tutto quello che non funziona si archivia come materiale umano, come necessario, come parte del gioco.

Ma poi succede che ritorni. Che lo rifai. Che non sei più nuova. Che sei tu, ma in un tempo successivo e quello è il momento in cui la forma cambia. Le seconde volte non si annunciano, non brillano, non si difendono, ma s’infilano in silenzio nel gesto che credevi di conoscere, e ti obbligano a farlo con una consapevolezza che non puoi più scrollarti di dosso.

La seconda volta ti guarda mentre ripeti qualcosa che hai già fatto e pretende che tu sia migliore, ma non svela in quale modo, non dà coordinate. Non ti offre il piacere della scoperta né il caos creativo della prima volta. Eccola, invece, che ti lascia solo con la memoria. Ti dice: adesso sai. E quindi adesso devi. Senza rifarti. Senza ripeterti.

Anche quest’anno, per la seconda stagione di Oltre la tela, registro in piedi. Jan lo sa e non mette più lo sgabello. Ha imparato presto che il mio corpo si muove prima delle parole, che le mani aprono lo spazio mentre le gambe tengono tutta la tensione. È una necessità fisica. Il pensiero non parte dalla testa: parte dal fiato, dal diaframma, da una postura che tiene tutto in asse.

Questa stagione non nasce dall'entusiasmo. Nasce dalla fatica. Dalla solitudine. Ma non quella poetica, non quella che si racconta nei libri, ma quella che ti sveglia alle quattro di notte con la bocca secca e i pensieri in guerra. Una solitudine sorda, che ti mastica piano. Così piena da diventare lingua, da costringerti a tradurre tutto: ciò che senti, ciò che scrivi, ciò che sei. In quella lingua ci ho abitato per mesi. E dentro quella lingua, a un certo punto, ho ricominciato a registrare.

Perché nonostante tutto, nonostante la stanchezza, il dubbio e la voce che a volte inciampa, oggi registro con più pelle scoperta. Con più fedeltà.

Parlo ancora di arte, sì. A volte da nomi che pochi conoscono, a volte da figure troppo note, come Frida. Ma cerco di farlo da un altro punto. Cerco le parole che possono restituire un gesto, un’urgenza, una storia da rimettere a fuoco. Non per raccontare, ma per provare a stare dentro le cose senza proteggerle.

Claude Cahun: ogni volta è la seconda

A volte penso che tutto questo (la voce, la riscrittura, il rifiuto della forma definitiva) l’abbia già capito meglio di me una fotografa vissuta quasi un secolo fa. Si faceva chiamare Claude Cahun, ma all’anagrafe era Lucy Schwob.

Nata a Nantes nel 1894 in una famiglia ebraica colta e irregolare, figlia del giornalista Maurice Schwob e nipote dello scrittore simbolista Marcel Schwob, crebbe in un ambiente intellettuale ma mai pacificato, attraversato da lutti, tensioni familiari e un’inclinazione precoce all’inquietudine. La madre, affetta da una grave malattia psichica, fu internata quando Claude era ancora bambina: un evento che segnò profondamente la sua esperienza affettiva e la sensibilità verso le fragilità mentali e le forme di marginalità. Inoltre, a causa del crescente antisemitismo, la famiglia lasciò la Francia per trasferirsi a Londra per un periodo, nella speranza di una maggiore sicurezza.

Con il padre, intellettuale di spicco ma anche figura controversa, il rapporto fu teso e stratificato: Maurice Schwob si preoccupava per la direzione non convenzionale intrapresa dalla figlia, ma non cessò mai di ammirarne l’intelligenza, la radicalità, la forza. Scelse fin da giovane un altro nome, Claude Cahun (che risuonava più neutro) e un cognome che riprendeva quello della nonna paterna.

Scrittura, fotografia, performance e militanza politica si fusero in una pratica che sfuggiva a ogni classificazione. Non per desiderio di elusione, ma perché ogni definizione si rivelava troppo stretta. I primi testi risalgono all’adolescenza e vennero pubblicati con vari pseudonimi (Claude Courlis, Daniel Douglas), finché l’identità “Cahun” divenne la cifra stabile di un’esistenza sempre mobile. Accanto, sin dai quindici anni, c’era Suzanne Malherbe, artista visiva raffinata, che assunse il nome di Marcel Moore. Insieme furono un sodalizio affettivo e creativo, destinato a durare tutta la vita, fino a trasformarsi anche in un atto di resistenza politica.

Parigi, tra il 1918 e il 1938, fu il loro centro di gravità. Le avanguardie surrealiste ne riconobbero la qualità intellettuale e la radicalità estetica, ma, come spesso accadeva in ambienti dominati da uomini, l’accoglienza fu più epidermica che effettiva. André Breton definì Cahun “lo spirito più curioso del nostro tempo”, ma la sua voce rimase ai margini del canone ufficiale. D’altra parte, fu lei stessa a voler costruire una posizione obliqua: scriveva, si travestiva, si fotografava, senza mai voler diventare un’icona. Voleva, piuttosto, destabilizzare l’idea stessa d’immagine.

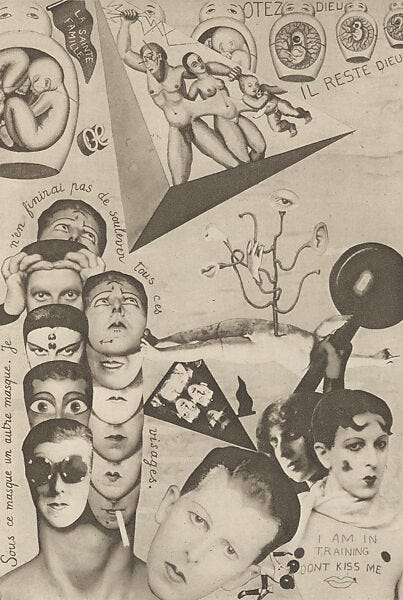

La sua opera forse più nota, Aveux non avenus del 1930, è un libro impossibile da classificare: un collage di prose liriche, frammenti autobiografici, riflessioni filosofiche, immagini e fotomontaggi realizzati in tandem con Moore.

Qui, in uno dei passaggi più celebri scrive:

“Maschile? Femminile? Ma dipende dai casi. Neutro è il solo genere che mi si addice sempre.”

Non è una provocazione. È una posizione esistenziale. Non vuole sostituire un’identità a un’altra, ma scardinare l’intero impianto binario su cui si erge l’identità come costrizione.

Il suo lavoro fotografico (riscoperto solo dagli anni Ottanta, grazie agli studi di François Leperlier) è oggi considerato uno snodo fondamentale dell’autorappresentazione nel Novecento.

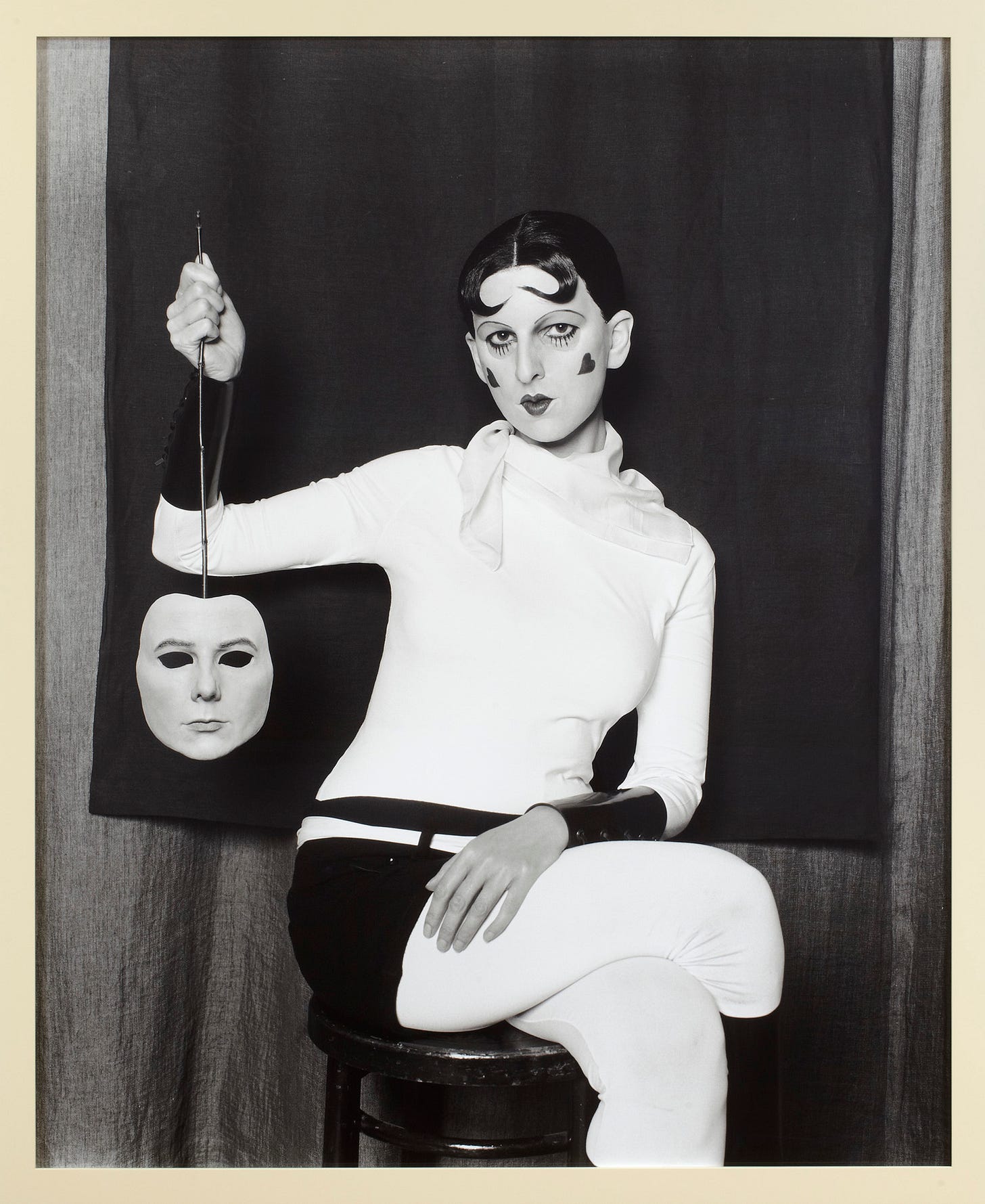

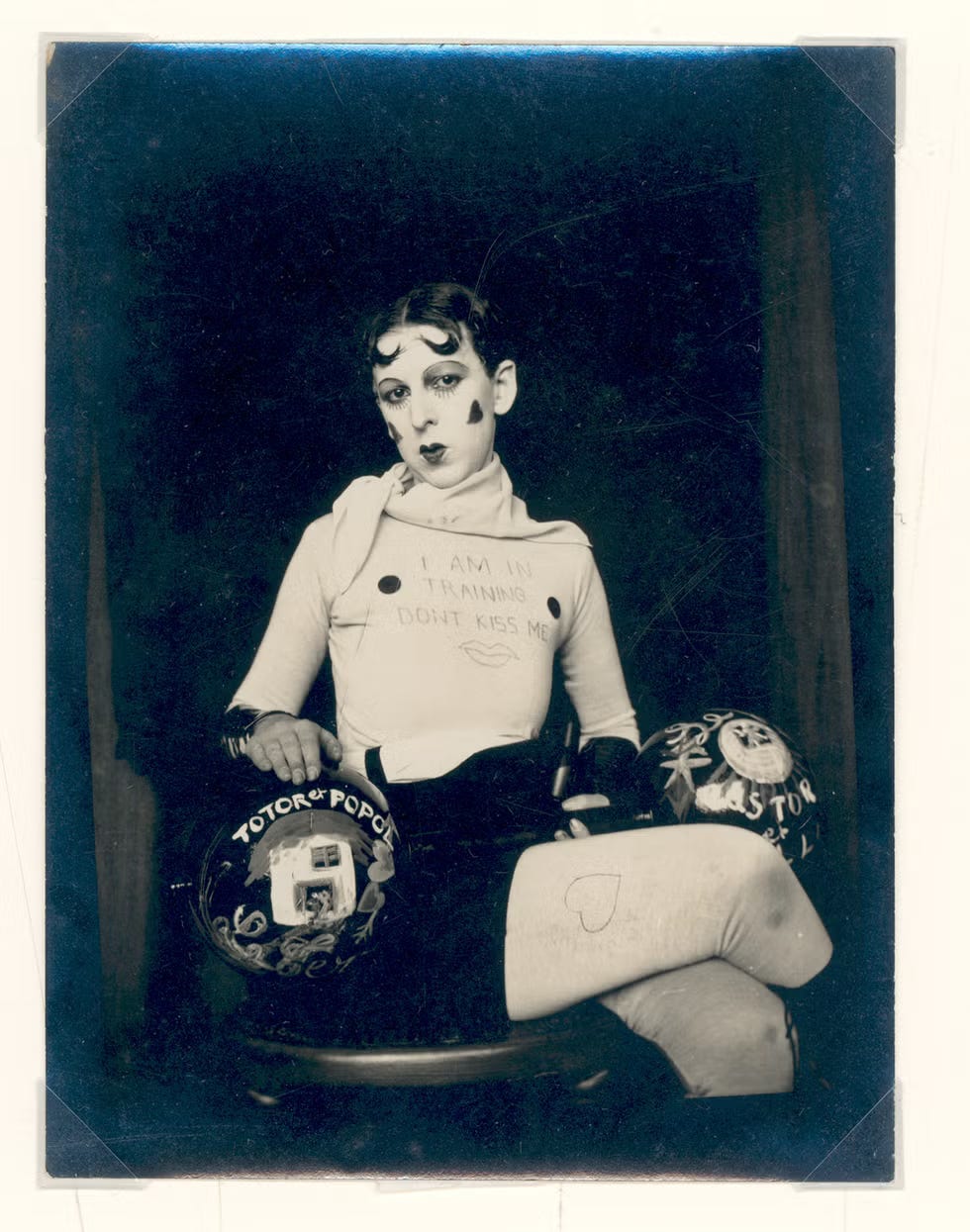

I suoi autoritratti sono ferite aperte e travestimenti studiati. Sono posture che sembrano cedere e resistere nello stesso istante. In costume, a volte in abiti maschili, altre in abiti neutri, con il volto rasato o truccato in modo teatrale, ogni scatto è una contraddizione incarnata. Lo sguardo, che non è mai passivo e mai semplicemente rivolto verso l’obiettivo, si offre e si ritrae come se sapesse di essere osservato e, proprio per questo, sfuggisse. Cahun non fotografa per affermare un’identità: usa la fotografia per attraversarla, per lacerarla, per metterla in crisi.

Non c’è posa che non sia anche una domanda e, in questo senso, si può dire che la sua opera intera è fondata sulla logica della seconda volta. Non è mai definitiva, mai originale nel senso romantico del termine, ogni apparizione rimette in circolo un’identità provvisoria, che si offre e subito si sposta.

Lasciata Parigi nel 1938, Cahun e Moore si trasferirono su un’isoletta del Canale della Manica, Jersey, che sarebbe poi stata occupata dai Nazisti. Per quasi quattro anni, portarono avanti una straordinaria campagna di resistenza psicologica contro le truppe d’occupazione, stampando e diffondendo in segreto volantini in lingua tedesca firmati “Der Soldat ohne Namen” (Il Soldato senza Nome). Incitavano all’ammutinamento e alla disobbedienza e, per questo, furono ben presto arrestate, condannate a morte e tenute in prigionia per dieci mesi, fino alla liberazione dell’isola. Durante le perquisizioni, gran parte dell’archivio fotografico fu sequestrato e distrutto. Le immagini vennero giudicate oscene ed eliminate come se l’ambiguità stessa potesse costituire una minaccia per l’ordine costituito: come se non rientrare nei codici, non obbedire a un genere, a una norma, a un sistema chiuso di rappresentazione, fosse già un crimine.

Nel dopoguerra, con la salute compromessa, Cahun tentò un riavvicinamento ai surrealisti, incontrò nuovamente Breton e Max Ernst, e progettò un ritorno a Parigi che non si realizzò mai. Morì nel 1954 per un’embolia polmonare, nell’ospedale di Jersey.

Marcel Moore, rimasta sola, si tolse la vita diciotto anni dopo. Il loro archivio, riscoperto a fatica e a frammenti, è oggi oggetto di studi, retrospettive e pubblicazioni. Ma non si tratta di canonizzare Cahun. Sarebbe un errore, e forse un’ingiustizia. Si tratta piuttosto di riconoscere in lei l’inizio di un pensiero che non ha ancora smesso di interrogare il nostro modo di stare al mondo. Di esporci. Di nominarci.

Ogni fotografia di Claude Cahun è una seconda volta. Un volto che si riscrive, un’identità che si disfa, un gesto che non si ripete mai uguale. Diceva che sotto ogni maschera ce n’è un’altra. E che non avrebbe mai smesso di sollevare strati. Non per nascondersi, ma per evitare che qualcuno potesse commettere il vergognoso errore d’inchiodarla a un’unica forma. A un volto fisso. A una verità definitiva.

E allora penso che questa cosa che chiamo “seconda stagione” non sia altro che tutto ciò: un altro strato. Non una smentita, non una conferma. Solo una nuova disposizione del volto. Un modo per rientrare dove sono già stata, ma con un passo spostato, con una voce leggermente diversa. Non sono più quella, ma nemmeno un’altra. Sono solo cambiata quanto basta per doverlo rifare.

Ancora una volta.

Quindi eccoci qui, ci rivediamo a ottobre con la seconda stagione.

La prima è qui

Mi taccio.

Ciao ciao.