Viviamo in un tempo che ha smarrito ogni tolleranza per l’ineffabile, in un’epoca in cui tutto deve diventare immediatamente leggibile, dove ogni gesto viene convertito in opinione, ogni parola trasformata in dichiarazione d’intenti, ogni corpo ridotto a posizionamento.

Non si chiede più che qualcosa ci attraversi, ma si pretende che ogni elemento della realtà si manifesti nel formato giusto, nel tempo giusto, con la didascalia pronta, la coerenza strategica e il contesto già predisposto a renderlo visibile, utile, reattivo. L’ossessione tutta contemporanea per l’autenticità (quella che si presenta come verità, onestà, trasparenza) è in realtà un dispositivo sofisticato e profondamente invasivo di controllo simbolico: non ci viene mai chiesto di essere noi stessi, ma di essere comprensibili. E in questa transizione dalla verità all’accessibilità semantica si consuma l’equivalenza culturale tra ciò che non si può spiegare e ciò che, proprio per questo, diventa sospetto, anomalo, da scartare.

La logica dell’epoca è semplice quanto pericolosa: tutto ciò che esiste deve potersi narrare, e deve potersi narrare in modo rapido, efficace, condivisibile, emotivamente utile e retoricamente riconoscibile. Ciò che non può essere interpretato, riformulato, restituito in un linguaggio comune allora viene neutralizzato. Ed è proprio qui che si apre il paradosso più grande: mentre si proclama la libertà come valore fondativo, si esercita una pressione sistematica perché ogni forma di libertà venga riconvertita in gesto leggibile; mentre s’invoca la singolarità, si esige che ogni soggettività sappia giustificarsi in tempo reale; mentre si celebra la fluidità, s’impone che ogni deviazione dal codice binario abbia una funzione identificabile, una grammatica d’uso, una estetica fruibile. Anche l’eccesso è previsto, purché abbia il suo algoritmo. Anche la rottura è contemplata, purché restituisca valore. Anche la differenza è celebrata, purché non ecceda i limiti di ciò che si può monetizzare, raccontare, diffondere.

Questa deriva produce un effetto devastante sul piano culturale e percettivo, perché nella progressiva riconfigurazione di ogni anomalia in contenuto, in stile, in marchio, in posa, si perde completamente lo spazio del non detto, dell’intrattabile, del non performabile.

Perfino l’instabilità oggi ha un design. Perfino il dolore deve sapersi esporre con la dignità del linguaggio curato. Perfino l’errore, per essere tollerato, deve inscriversi nella struttura narrativa del recupero, della traiettoria trasformativa, della resilienza visibile.

Non si può più cadere senza architettura, non si può più sbagliare senza sceneggiatura. E soprattutto non si può più esistere senza finalità.

Ogni gesto deve servire a qualcosa. Ogni corpo deve raccontare qualcosa. Ogni presenza deve restituire un senso. E se non c’è un ritorno, che sia affettivo, economico, politico o simbolico, allora l’esistenza stessa viene sospesa.

È in questo contesto che la mia stanchezza non è solo affettiva, ma epistemica. Non è solo un bisogno di silenzio, ma una reazione a un’ipertrofia di senso che ha invaso anche i territori della vita interiore, della creazione, della marginalità non eroica. Non è il rumore che affatica: è il decoro. Quella lucentezza continua, quella superficie lucidissima e mai incrinata su cui anche la fragilità viene trattata come gesto estetico. Non c’è più spazio per ciò che non funziona. Eppure è proprio dal non funzionamento (da ciò che non si offre alla performance, alla visibilità, alla restituzione) che può ancora nascere qualcosa che scuote.

L’arte spiegata facile

Ci sono mostre che sembrano curate da un algoritmo: visivamente perfette, concettualmente piatte, calibrate per la condivisione più che per la contemplazione. Non sono brutte, non sono sbagliate. Sono esatte. Fin troppo. E proprio per questo non riescono a incidere. Non chiedono nulla, se non uno sguardo compiacente, una manciata di stories, un giudizio immediato che confermi la propria presenza.

Non lasciano ferite. Non lasciano pensieri. Non lasciano memoria.

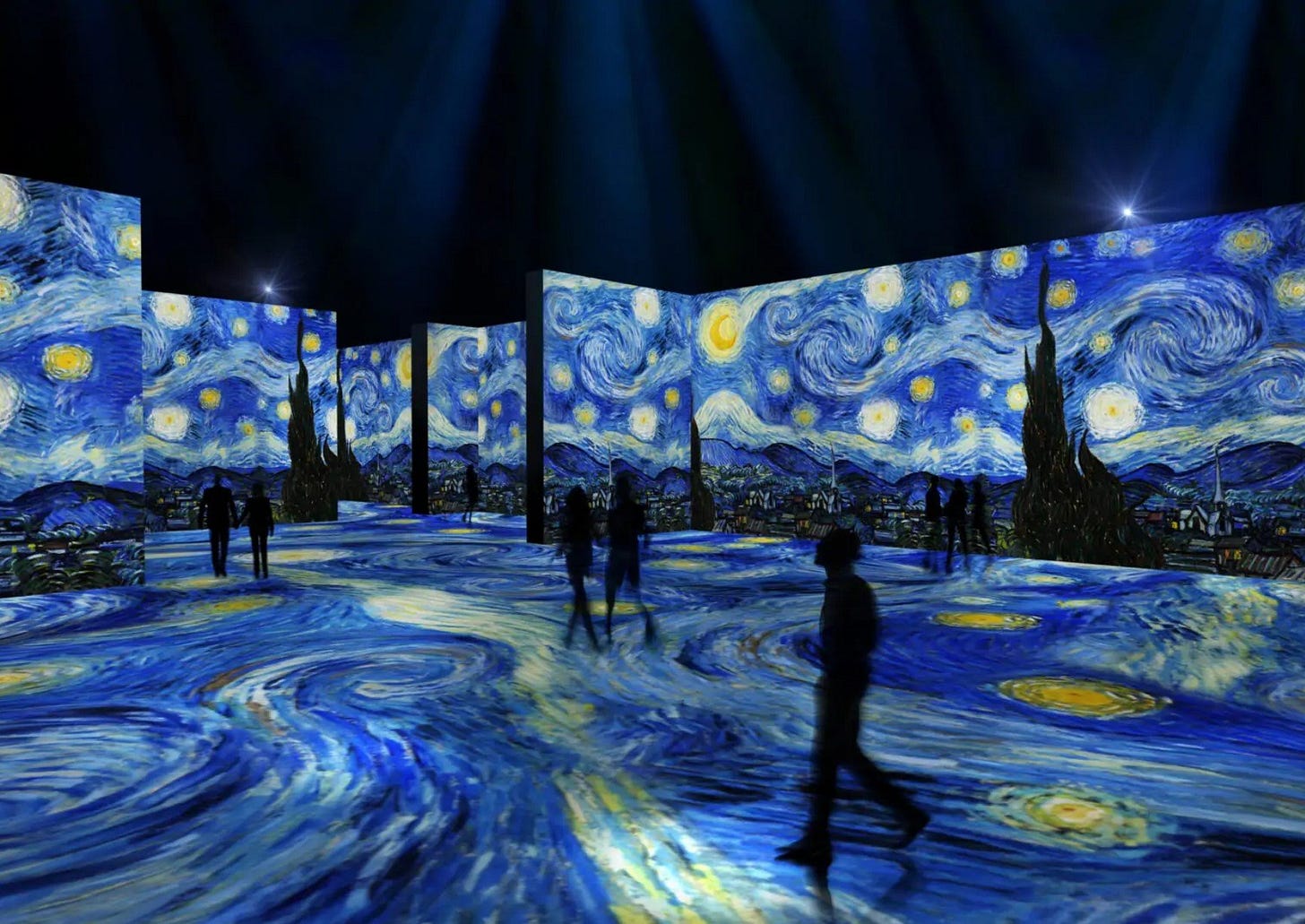

È la logica dell’ “instagrammabile”, che non riguarda solo le mostre immersive (come la Van Gogh Experience, progettata per riprodurre emozioni digitali in un ambiente fisico, dove i quadri si muovono, i colori avvolgono, la musica ti accompagna, ma la pittura, quella vera, quella fatta di materia e ossessione, scompare) ma si estende anche alle grandi istituzioni. Perfino i musei un tempo rigorosi si piegano oggi alla narrazione visiva. Non si espongono opere: si propongono format.

La mostra su Munch a Palazzo Reale, per esempio, portava opere importanti, alcune raramente viste in Italia, ma quasi tutte provenienti dal Museo Munch di Oslo. Eppure, più che una retrospettiva, sembrava un semplice trasferimento di identità: come se l’immagine pubblica dell’artista tormentato fosse stata imballata, spedita e riallestita, senza che il percorso curatoriale provasse a metterla in discussione o a restituirne le tensioni.

Non c’era una vera indagine sull’evoluzione pittorica, né una riflessione sull’ossessione del segno, sull’instabilità della figura, sull’uso del colore. L’unica linea narrativa sembrava quella della sofferenza reiterata, sovraesposta, quasi compiaciuta. Il disagio diventava linguaggio, la depressione un marchio estetico, la ferita un elemento decorativo.

E così, più che aprire domande sull’opera, la mostra sembrava ribadire il cliché dell’artista maledetto che non va compreso, ma semplicemente contemplato.

Me ne sono accorta portandoci mia madre. La uso spesso come metro. Non perché cerchi l’effetto popolare, ma perché lei e l’arte sono due rette parallele. Non s’incontrano mai, a meno che io non ne forzi il tracciato. È questo che la rende perfetta: se una mostra riesce a parlarle, allora vuol dire che dentro c’è davvero qualcosa. Se no, esce e dice frasi come “poraccio, che vita di merda”, seguite subito da “però comunque non ho capito perché le sue opere siano così”. E lì, senza bisogno di analisi critiche, ti rendi conto che la mostra ha fallito. Perché ha parlato della vita, ma non della pittura. Perché ha raccontato l’uomo, ma ha dimenticato l’arte. Perché ha scelto la narrazione più vendibile, quella della tristezza accogliente, ma non ha mai restituito la tensione tra forma e dolore, che è l’unica cosa che rende Munch necessario ancora oggi.

A Bologna, Facile Ironia al MAMbo si presentava come una riflessione sulla leggerezza che smaschera, sull’intelligenza che gioca, sulla comicità come atto politico. Eppure tutto era allestito in modo così spiegato, così previsto, così ordinato nella sua cornice visiva, che ogni ambiguità risultava sterilizzata. L’ironia, che dovrebbe slittare, sorprendere, aprire uno spazio vuoto tra significato e significante, era invece immediatamente decifrabile. Tutto era chiaro, leggibile, ben impaginato. Perfino le pareti sembravano scegliere per te da che parte ridere. E quando una mostra ti dice anche come ridere, non è più ironia. È design del consenso.

Il problema non è l’accessibilità. Non ho nulla contro le mostre comprensibili, ma contro quelle che, nel voler essere accessibili, semplificano fino a svuotare. E dall’altro lato, ci sono quelle che si fingono “alte”, curatoriali, complesse, e poi ti accolgono con pannelli scritti in un gergo così autoreferenziale che somiglia a una supercazzola post-strutturalista: frasi che paiono dire tutto ma non dicono nulla, e che servono più a proteggere la mostra dal giudizio che a restituirla a chi guarda.

Questa è la trappola: o tutto è comprensibile e innocuo, oppure è talmente complesso da risultare impermeabile. Ma in entrambi i casi, l’opera scompare. In entrambi i casi, il visitatore non entra mai davvero. Non inciampa, non sbaglia, non si perde. E quando non ci si perde, l’arte non lascia traccia. Lascia solo un’impressione. E l’impressione è volatile.

Quando sei dentro questo lavoro, quando leggi cartelle stampa ogni giorno, frequenti inaugurazioni, ascolti curatori che parlano tra loro come se il pubblico fosse un ostacolo, certe cose non le vedi più. Ti sembrano normali. Ti abitui alla media, al linguaggio di settore, alla strategia. Ti convinci che sia giusto così. Ed è per questo che porto mia madre: perché lei non ha strumenti, non ha formazione, non ha aspettative. E proprio per questo vede meglio. Perché non cerca la mostra “bella”: cerca qualcosa che le parli. E se una mostra, con tutte le sue luci e la sua comunicazione perfetta, riesce solo a farle dire “non ho capito niente”, allora vuol dire che non era accessibile. Era vuota. O peggio: era compiacente.

Quello che manca, spesso, è il rischio. Quella capacità di costruire una mostra che non risolva tutto, che non sia necessariamente attraente, che non voglia essere amata. Che si lasci odiare, anche. Che si lasci attraversare. Che esponga una tesi, ma poi la contraddica. Che non dica: “Ecco cosa devi pensare”, ma piuttosto: “Ecco una ferita. Vedi tu cosa farne.”

Non voglio mostre più semplici. Voglio mostre più dissonanti. Più capaci di sbagliare. Più aperte al fatto che non tutto debba piacere, non tutto debba essere capito, non tutto debba essere pubblicato su Instagram.

Voglio mostre dove mia madre non esca con la sensazione di aver perso tempo, ma nemmeno con l’illusione di aver capito tutto. Voglio che resti qualcosa che non sa dire. Qualcosa che le gratti sotto pelle, anche senza spiegazione. Perché è lì che l’arte, anche per un istante, torna a essere necessaria.

“Da riempire con i fulmini”

Mentre scrivo questa newsletter, oggi, ripenso a quel barattolo che mi regalarono da bambina.

Era vuoto. Sul vetro, un’etichetta incollata male: “da riempire con i fulmini”.

Non c’era una storia, nessuna istruzione, nessuna favola da seguire. Solo quella frase, che non spiegava niente eppure mi sembrava chiarissima.

I fulmini, per me, erano tutto ciò che mi attraversava senza lasciarmi in pace. Una scarica che arrivava senza preavviso. Una frase, una scena, un gesto, un dettaglio che non capivo ma che non potevo ignorare.

Non erano pensieri completi. Non erano emozioni definite. Non servivano a nulla. Ma erano veri. E andavano conservati.

Allora pensavo: questo lo metto lì.

Non per archiviarlo. Non per dargli un nome. Ma per non dimenticare che era successo.

Il barattolo dei fulmini non è nostalgia. È un metodo.

È tutto ciò che oggi manca, quando ci viene chiesto di essere chiari, decifrabili, utili, performanti. È uno spazio mentale dove puoi trattenere quello che non sai ancora dire. Dove anche il disordine ha diritto di cittadinanza.

È il contrario dell’algoritmo, é ciò che non si monetizza, che non si capitalizza, che non si semplifica.

È quello che ti resta addosso anche se non riesci a spiegarlo nemmeno a te stesso.

E che, proprio per questo, vale la pena trattenere.

Grazie per aver letto fin qua

Ora mi taccio

Ciao ciao