Con le ali piegate male

Una lezione d’identità, tra Marracash, Baudelaire, Spilliaert e un ragazzo che ha detto la verità senza rendersene conto.

Aveva lo sguardo fisso a terra, la punta della scarpa che disegnava piccoli cerchi sul pavimento come se dovesse tenere in movimento qualcosa dentro, per non farlo straripare. Parlavamo d’identità, quel giorno in classe. Di cosa significhi abitare un corpo che a volte sembra non bastare, o bastare troppo. Dell’inadeguatezza. Del modo in cui s’impara a stare al mondo senza mai esserci del tutto.

Stavo raccontando che esistono immagini che ci dicono molto più delle biografie, che a volte serve una metafora più che una spiegazione. E mentre cercavo un esempio, lui ha alzato appena il viso, senza enfasi, come si fa quando non si vuole attirare attenzione ma si ha qualcosa da dire comunque. E ha detto:

“Prof, come nell’Albatro di Marracash .”

Poi, con una naturalezza che non chiedeva conferma, ha aggiunto:

“Capita che un albatro ferito e solo resti inchiodato al suolo, e debba fingere e vivere come un uomo.”

La frase è rimasta lì, sospesa tra i banchi e le pareti spente dell’aula, e per un attimo ha fatto più silenzio del silenzio stesso. Non era solo una citazione; era una dichiarazione d’esistenza, era un modo per dire: ci sono anch’io, ma non è semplice.

E ho pensato a quanto fosse vero. A quanto quel testo “L’Albatro” racconti più di mille manuali: il peso del vivere, la distanza da sé stessi, il bisogno feroce di salire sempre “più su, dove non arriva quel dolore quaggiù.” Il cielo, in Marracash, non è promessa ma intermittenza, un rifugio provvisorio, uno scarto verticale. Il volo non è trionfo, è sopravvivenza.

E sulla terra, intanto, “deridono gli albatri”, come facevano i marinai di Baudelaire, ridendo di quella goffaggine che non sanno chiamare grazia. Le ali troppo grandi sono un ostacolo. La leggerezza, una colpa. L’alterità, una condanna.

E chi ha vissuto anche solo un giorno fuori asse, chi ha dovuto imparare a “fingere e vivere come un uomo”, sa che certe metafore non sono letteratura: sono diagnosi.

Dicono ciò che a diciannove anni non si sa ancora nominare, ma si sente addosso ogni giorno: il disagio del corpo, la scissione dell’io, il bisogno di silenzio e la voglia di gridare. Albatro non insegna, non consola, non offre soluzioni, ma mostra, con una precisione che fa tremare, cosa significhi vivere con “ottantacinque chili di carne e un cuore di latta”, barcollando tra il bisogno di alienarsi e quello di essere visto. È una canzone che racconta il dolore senza implorare pietà, la fuga senza spettacolo, la fame senza moralismi. È una poesia disossata, con le rime sparse tra le lamiere di un’esistenza che non sa più se restare o sparire.

Sempre lo stesso studente ha detto piano, quasi vergognandosi: “È la canzone più bella che abbia mai scritto. Sembra una poesia.”

E lo era. Ma non perché seguiva una metrica, o usava parole difficili, o citava l’epica classica. Era poesia perché, come tutte le vere poesie, non cercava di piacere. Cercava di dire.

Con versi che si spezzano a metà frase:

“Voglio alienarmi, voglio ignorarvi”

con immagini che ribaltano ogni cliché:

“E le città da qua sembrano piccoli cancri”

con verità che tagliano:

“Sulla terra sono solo come un cane, ma posso volare.”

E a un certo punto ho pensato che sì, Marracash Baudelaire lo ha letto. Non lo ha solo evocato per eleganza, non lo ha infilato tra le righe per costruirsi un alibi culturale. Lo ha letto davvero, nel modo più radicale in cui si può leggere qualcosa: lasciandosi attraversare. Perché L’Albatro, se lo ascolti con attenzione, non è solo una canzone sull’alterità. È una riflessione poetica, vertiginosa, sull’identità che si frantuma e si ricompone tra carne, voce e linguaggio. È il racconto di un volo che non è trionfo ma necessità, di una distanza che non è posa ma sopravvivenza. E c’è dentro Baudelaire, certo, ma c’è anche la consapevolezza disperata di chi ha imparato che il dolore più vero è quello che “non arriva quassù”, che resta giù, “dove i fatti della vita si ripetono in loop”, senza redenzione, senza scampo.

Il Marracash di oggi non è più quello che cercava affermazione.

È uno che ha capito che si scrive solo per restare interi. Che il linguaggio, se lo sai usare, è una casa provvisoria, un ponte, un nascondiglio. E se le sue frasi sono piene di tagli, di immagini spezzate, di improvvisi scarti lirici, non è perché vuole fare poesia. È perché lo è già.

Perché “per l’albatro l’atterraggio è sempre un problema” è un verso che non ha bisogno di nient’altro. Ha dentro il tragico e il comico, l’animalità e il pensiero, la caduta e la comprensione.

E quando un ragazzo di diciannove anni dice “sembra una poesia”, non sta facendo un complimento. Sta facendo una diagnosi. Sta dicendo che lì, in quel brano, ha trovato una forma, un ritmo che somiglia al suo, una voce che inciampa ma continua. Una scrittura che non giudica, ma si sporca.

E a scuola, dove spesso i testi arrivano già impacchettati, spiegati, addomesticati, un verso come quello è un atto di resistenza. È un modo per dire: anche io posso essere detto.

E forse, oggi, poesia è proprio questo: non quello che scegliamo di chiamare tale, ma quello che ci riconosce anche quando non abbiamo ancora trovato il coraggio di chiamarci per nome.

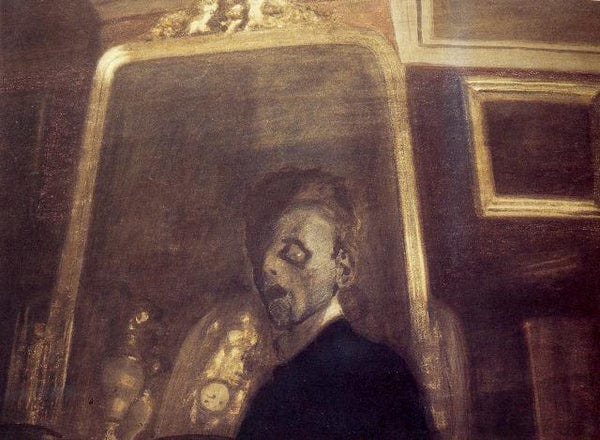

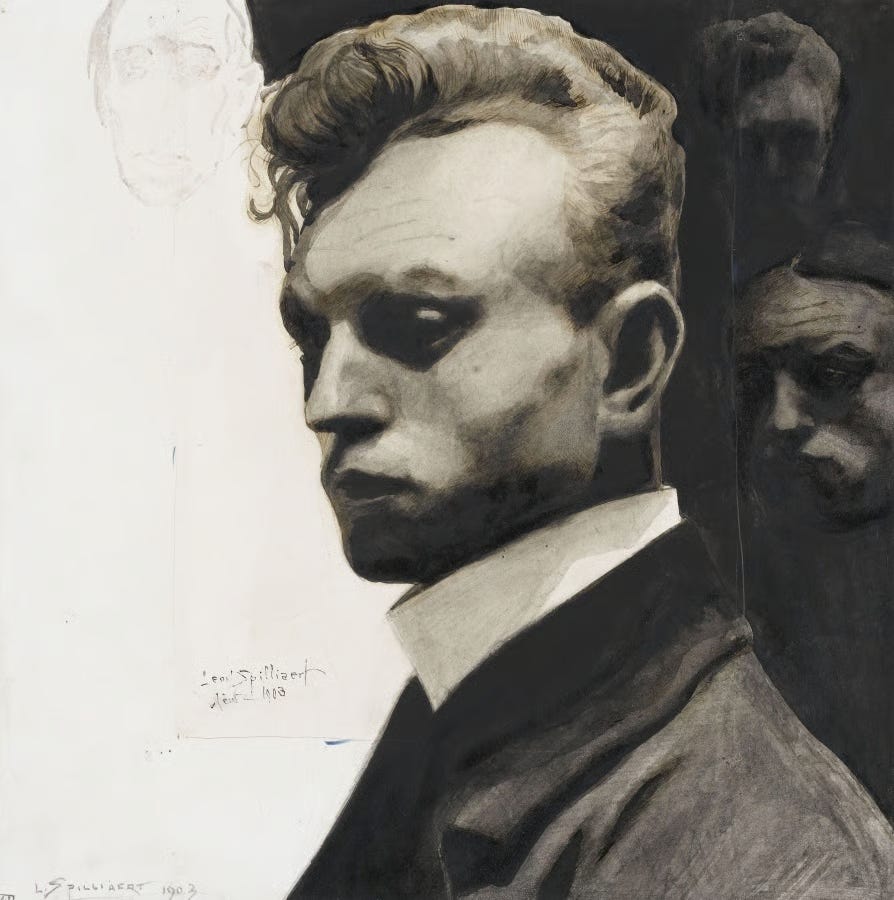

Leon Spilliaert.

Il peso del corpo, la fuga dell’ombra

Nel 1908, a Ostenda, città ventosa e spigolosa che affaccia sul Mare del Nord, un ragazzo magrissimo, con gli occhi spalancati e le mani rigide lungo i fianchi, si ritrae in piedi di fronte a uno specchio. Ha ventisette anni, è malato, insonne, e guarda se stesso come si guarderebbe un estraneo. L’autoritratto quasi non ha sfondo, nessun elemento decorativo, ma solo il suo corpo, teso, quasi trasparente, incastrato in una luce tagliente che non riscalda. Si direbbe che l’artista non stia cercando di rappresentarsi, ma di scoprire se è ancora lì. Se esiste.

Si chiama Leon Spilliaert e non appartiene a nessuna scuola. Troppo silenzioso per l’Espressionismo, troppo inquieto per il Simbolismo, troppo solitario per la storia dell’arte così come l’abbiamo letta per anni. È un albatro rimasto sulla terra: goffo, misterioso, costretto a vivere in un corpo che sente come peso, come limite. Un corpo che osserva da fuori, come fa Marracash quando scrive “Mi tengo lontano da me come un albatro.”

Nella primavera del 2020, il Musée d’Orsay gli ha dedicato una mostra importante, concentrata proprio su quegli anni centrali della sua giovinezza, tra il 1907 e il 1908, quando Spilliaert sembra dipingere sempre lo stesso gesto: il tentativo di trattenere un’identità che scivola. Sono autoritratti ossessivi, spogliati di ogni orgoglio. Il volto si svuota, la figura si assottiglia, lo spazio attorno per assurdo è più vivo del corpo stesso. Il nero del vestito diventa una macchia che galleggia in interni disabitati, illuminati da fonti di luce incerta. In certi dipinti lo sguardo è fisso, da sonnambulo. In altri, si abbassa, come se non reggesse il riflesso.

Questi quadri sono radiografie affettive, testimonianze dello scollamento tra l’immagine e la coscienza. Spilliaert non cerca di raccontare se stesso, cerca piuttosto di sapere se, in mezzo al rumore del mondo, la sua presenza ha ancora un peso, un senso, una forma. È una pittura che non vuole essere vista. Vuole essere abitata esattamente come si abita una stanza buia dove si torna sempre, anche quando si ha paura.

E se Marracash scrive “Ci stan strappando i meglio anni / e le meglio fanciulle”, Spilliaert ci mostra la sottrazione senza rumore. La giovinezza come stato febbrile, l’ansia come orizzonte privato e il tempo che passa senza che accada nulla, ma lasciando comunque timidissime tracce.

Spilliaert non si è mai allontanato da Ostenda e non ha mai cercato un centro, tantomeno ha mai voluto piacere. Ha continuato a dipingere da solo, come si scrive in un diario che nessuno leggerà mai.

Ma in quei quadri così scarni, così silenziosi, così disabitati, c’è ancora qualcosa che resiste: una domanda che si ripete, una voce che non urla e una forma che non si lascia toccare, ma che continua a guardarci.

Alla fine della lezione siamo rimasti tutti lì. Nessuno ha detto niente. Nessuno ha chiesto spiegazioni. Solo quel verso rimasto sospeso, piantato in mezzo all’aula come una cosa viva: “Capita che un albatro ferito e solo resti inchiodato al suolo”. Non serviva altro.

Non abbiamo imparato niente, forse. Ma per un attimo nessuno fingeva. Né io, né loro. Non stavamo volando. Non stavamo cadendo. Stavamo solo. In silenzio. Con le ali piegate male.

E a volte è abbastanza.